いそご文化資源発掘隊2023(3)

第61回いそご文化資源発掘隊 『赤い靴』と『青い目の人形』パート2 ~赤い靴、異国の地へ~

(2023年5月17日開催)

さらにこの楽譜、拍子が4分の2拍子、現在は4分の4拍子に変更されている。大正11年5月15日発行の『本居長世作曲 新作童謠』第5集の楽譜で拍子が代わったようだ。

この改訂により、2拍子が生む快活さよりも、4拍子の息の長さによるメロディの流れが強調されたものになった。

この図のように、本来4分の2拍子のリズムの強さは1拍目が「強」、2拍目が「弱」となる。瀬戸口藤吉の「軍艦行進曲」などがその快活な特徴を顕著に表している。

それに対し、4分の4拍子は1拍目が「強」、2拍目が「弱」、3拍目は「中強」、4拍目が「弱」と、より息の長い歌謡的なメロディに効果的な拍子といえる。この変更によって、中間部のホ短調へ転調する箇所がさらに哀切を感じる音楽となるのが印象的である。

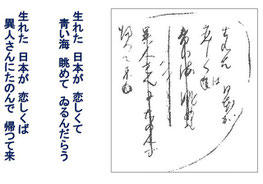

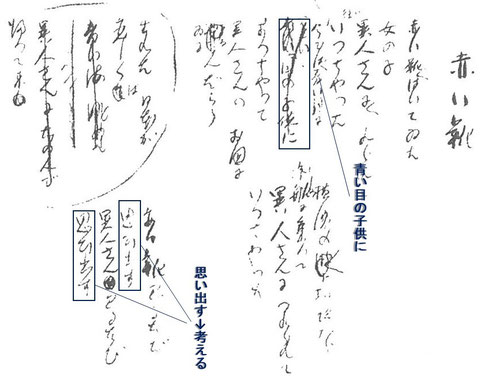

さて、ここで今回の本題である「幻の歌詞」のお話となる。まずは『青い目の人形』から…この画像は、野口雨情直筆の『青い目の人形』草稿で、雨情の息子の野口存彌さんが所蔵していたもの。

実は当初の曲名も、『アメリカ人形』というのが浮かんだようで、こちらが消されて「青い目の」と横に書き換えられている。

また、「セルロイド」も「セルロイト」と書かれている。これは恐らく、この歌詞が書かれた当時はそのような発音だったのではないかと推察されるが、のちに「セルロイド」へ修正された。

これは誤字というよりは、当時の庶民的な言い回しが「セルロイト」として定着していたのではないか、という推察がある。藤田圭雄(ふじた・たまお)さんの名著『童謡の散歩道』では、大正時代はデパートがデバート、エレヴェーターがエベレーターと呼ばれていたことを例に、セルロイドもそのように呼ばれていたのでは、と

いう説を提唱している。

そして、現在の歌詞では「いっぱいなみだを~」とされている箇所は「涙を一杯」になっている。

また、「私は言葉が分からない」と「迷子になったらなんとしょう」が分かれてカッコ閉じされており、現在のものは「私は~なんとしょう」までひとつのカッコでくくってある。

一番の発見は完全に削除された歌詞のアイデア、「お家の造りも 違つてる お衣裳の形も ちがつてる」…異国における人形の哀しみを強調したかったのだと思う。

実際は現在の歌詞である「私は言葉が分からない~」と、どちらを採用しようか迷ったのではないかと考えられる。

最後は「やさしい日本の嬢ちゃんよ~」が、当初は「赤ちゃん」だったこと…これは、対象となる人形の持ち主の世代イメージを再考したものであろう。

実際に書き連ねてみると、このような形になる。これはこれで、意味がはっきり分かるものと感じられる。ただ、そのまま使うと節回しが冗長になり、様式的な美しさは損なわれるといえる。

発掘隊特別ステージ

「赤い靴はいてた女の子像」と共に海を渡った声

ソプラノ:田島 実季

(二期会 準会員/元赤い靴ジュニアコーラス団員)

ピアノ:中村 牧(杉田劇場 館長)

第2部の前に特別ステージを用意した。アメリカ・サンディエゴの「赤い靴はいてた女の子像」除幕式の際、その場にいらした田島実季さんをお招きし、歌を披露していただいた。

田島さんは赤い靴ジュニアコーラス出身、現在は二期会の準会員として、英米歌曲を得意レパートリーとして活躍中。

まず、1曲目は『赤い靴』。続いて2曲目は『青い眼の人形』。

最後の曲は、アメリカ人にとっては大変重要な愛国歌、『アメリカ・ザ・ビューティフル』。

『赤い靴』

『青い眼の人形』

作詞:野口 雨情/作曲:本居 長世

『アメリカ・ザ・ビューティフル』

ソプラノ:田島 実季

ピアノ:中村 牧

第2部

第2部はゲストに赤い靴記念文化事業団の団長、松永春さんをお迎えし、みなと横浜のシンボルといえる「赤い靴はいてた女の子像」の建立にまつわるエピソードをお伺いした。

松永 みなさん、こんにちは。松永春でございます。

私は14歳から16歳まで陸軍少年飛行学校にいました。その頃は日本にいてもどうせ死ぬんだから、それなら飛行機乗りになろうと思っていたのです。

2年間学んで、やっと飛行機に乗れることになったら、日本には練習機が1機もありませんでした。そこで16歳の私が160人を連れて、今は韓国ですが当時の朝鮮に行ったのです。しかしガソリンも無くなって、そのうち敗戦になり日本に帰ってきました。

そして何か仕事をしなければと考えていたところ、友だちから「朝、横浜公園に並ぶと仕事があるよ」と教えられて行ってみました。

そうしたら大きな男の人がいて、「食事付きで一日20円の仕事がある」というんですね。順番に呼ばれて私が連れて行かれたところは警察署の留置所でした。そこで、「鉄格子のサビをサンドペーパーで落とし、そのあとペンキを塗るように」と言われたのです。生まれて初めて人さまからお金をもらって仕事をするので夢中になってやりました。そしたらきれいになりまして、自分が入りたくなってしまいました。(爆笑)

それをずっと見ていた水兵さんが「あんたはよく働くな~。留置所で働いているのはかわいそうだな」と言うんです。それに対して「いや、一日だけなんです」と答えると、「そしたら、うちに来い」と言うんですね。隣にFleet Post Office(米国海軍郵便局)があったんです。ここはアメリカから船で日本に届いた郵便を仕分けして配る部署です。

そこで中学程度の英語を使って働いていたら、だんだん可愛がられてきたのですが、そのうちに船でアメリカに行きたくてしょうがなくなってきたんです。

そうしたら水兵が言うんですね。「この船は来週、アメリカのサンディエゴに行くから、そのまま潜っていればいい」と、潜る場所を教えてくれたんです。

これでやっとアメリカに行けると思っていたのですが、やがて着いたところは韓国の仁川(インチョン)でした。(笑)

そして次は「今度は絶対に行けるぞ」ということで乗って行ったら、着いたところは台湾の基隆(キールン)でした。(笑)

そこで頑張れ頑張れと自分を鼓舞して乗っていたら富士山が見えてきたんですよ。戻ってきちゃったんですね。

その水兵さんがいい人でね、私がどうしてもアメリカに行きたい、アメリカの大学に入りたいと言うと、本当にセットしてくれたんです。サクラメント州立大学です。

当時、飛行機代が288,000円なんですよ。私は1日500円しかもらっていなかったので、とても無理ですよね。

そしたら彼がハワイのJALにその全額を送ってくれて、私は一銭も支払わずにアメリカに行くことができたのです。

ロサンゼルスに着いたら、力道山にバッタリ会ったんです。知り合いじゃなくて初めて会ったんです。

「おまえ、何しに来たの?」と聞かれたので、「学校に勉強しに行くんです」と答えたら、全米を99日間、無料で乗降できるバスのパスをくれたんです。これで私は無事に大学に行くことができました。

大学では「何をしたいの? どんな科に入りたいの?」と聞かれましたが、何も考えていなかったんですね。「そんな学生いるかよ」と言われて、日本ではアテネ劇場で映写技師のアルバイトをしていたと言うと、その人が「自分の弟子がハリウッドでそういうことをやっているので、そこに行け」と。大学に行きながらその技術も学べると言うんですね。もちろん単位は取れると。あれ~? なに喋っているんでしょうかねぇ。(笑)

ここまでが松永さんの前説ということで、ここから第2部の本番となり、進行役の清水による解説と松永さんのお話を交えながら進む。

もう一つの大きな事業が高齢者の合唱団ザ・シワクチャーズ横浜。高木東六が沖縄に行ったときに、この名前の合唱団があり「これはフランス語みたいで面白いじゃないか。横浜にも作ったらどうか」ということで「ザ・シワクチャーズ横浜」という名前を付けて募集したら600人も集まり、世界最大の合唱団になった。

練習場所も大変なので、人形の家を借りて、まるで宝塚のように雪組・月組・花組と3つに分けて始まった。

その後は世界中を回っている。15か国くらい。イタリアにはメンバー70人と高木東六と行った。訪問先は「ヴェルディの家」。音楽家のための老人ホームである。本来ならここで演奏することはできなかったのだが、高木東六の名前と、手配してくれた方のおかげで歌うことができた。

(ヴェルディ:オペラの作曲家で『リゴレット』、『椿姫』、『アイーダ』などの作品がある)

こういう素晴らしい演奏旅行を各国でさせてもらってきた。

もうひとつ。横浜少年少女合唱団に対抗して赤い靴ジュニアコーラスをつくった。今は人数が減っているが、100人も集まった。

こちらの合唱団もイギリスのフィリップ殿下の前で歌わせてもらっている。

横浜市は昭和30年10月に、サンディエゴ在住の村岡三郎氏(横浜市出身)の提案により、横浜市から雪見灯ろうを寄贈したことをきっかけとして、同年11月、横浜で開催された日米市長及び商工会議所会頭会議に出席したサンディエゴ市長チャールズ・C・デイル氏からの申入れを受け、昭和32年10月29日に姉妹都市の提携に至った。

以後、動物の交換や青少年交流など、様々な形での交流事業で関係を育んできた。

平成27年9月には、横浜市立金沢高等学校とミッションベイ・ハイスクールが姉妹校提携をし、相互訪問やオンライン交流を行っている。

この新聞記事は、姉妹都市締結から51年を経た平成20年のもの。

計画では山下公園にある女の子像と同じものをアメリカに贈って、お互いに横浜からアメリカを見る、アメリカから横浜を見るという発想でいたのだが、最終的には山下公園の像はあの詩のイメージで造ったので、それと同じものをアメリカに置くというのは違う。

そんなことから赤い靴ジュニアコーラスの団員をモデルにして新しい「女の子」像を造ることになった。富山県高岡市在住の彫刻家である米納宗宏(こめのう・むねひろ)氏がデザインを行い、同地に拠点を持つ藤田銅器製作所が作成した。

このプロジェクトが本格始動した平成21年は「赤い靴はいてた女の子像」建立から30年、 横浜・サンディエゴ友好交流50年、日本の童謡誕生から90年、そして横浜開港150周年という節目の年だった。

サンディエゴ市長と田島実季さん。

像の高さは台座を含めて180センチ。その台座は山下公園にある像の台座と同じ石材で同じサイズ。

これはサンディエゴ市が寄付してくれた。

サンディエゴで行われた除幕式の様子を伝える平成22年29日の神奈川新聞。

山下公園の少女像を管理する赤い靴記念文化事業団の松永春団長は除幕式で、「赤い靴」の歌詞に「異人さんのお国にいるんだろう」とあることを念頭に、「外国に少女像を建てる夢を30年間持っていたが、多くの人に助けられて夢がかなった」

最後に、「赤い靴はいてた女の子」像の第3弾を来年企画しているので、その紹介を少しだけ。

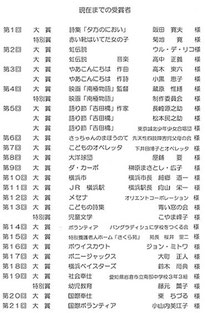

左は第1回赤い靴児童文化大賞[特別賞]を受賞した菊池寛氏の作品『赤い靴はいてた女の子』。

「赤い靴」にはモデルとなる女の子がいたという話がある一方、それは作り話だとして否定する人もいる。

次回はここまで敢えて触れてこなかった「赤い靴はいてた女の子」のモデルについて、お話しを進めていく予定。【了】

第62回いそご文化資源発掘隊 横浜芸者が伝える関東大震災から100年の物語

(2023年9月1日開催)

開 催 日/2023年9月1日(金)

開催時間/14:00~16:30

会 場/杉田劇場5階 ホール

参 加 者/125名

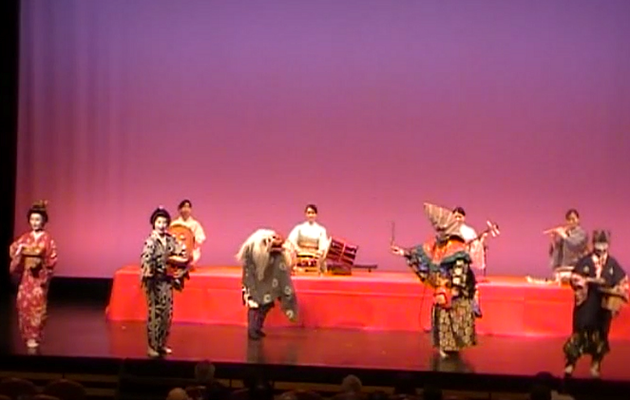

出 演 者/横浜芸妓組合の芸者ほか

構成・演出/加藤俊彦

チケット/2,000円(全席指定)

第1部

加藤 今日は関東大震災から100年の日ということで、先ほど11時58分に芸者衆と共に黙とうをさせていただきました。

今日は、開港から震災までの期間もあわせて語らなければいけないと思い、第1部では「磯子小唄」、「野毛山節」をお聴きいただきます。

この「野毛山節」ですが、「♪鉄砲かついでノーエ~」とか「♪オッピキヒャラリコ、ノーエ~」とかいう歌詞があります。開港後、横浜に入って来た外国の軍隊が調練をしている風景を歌ったもので、これは何かというと、オッピキヒャラリコというのはラッパの音なんです。向こうもこっちのチョンマゲを見て「何だあれは」と言っているんですね。

この「野毛山節」は外国の軍隊をおちょくっているのですが、富士山の方へ行くと、「富士の白雪ぁノーエ」と綺麗な歌詞になっていんです。(三島の農兵節)

むかしはCDもインターネットもないから、流行歌を残すには同じ旋律の替え歌であちこちに残していったわけです。

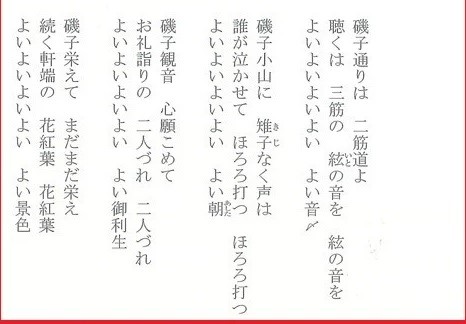

もう一曲は「磯子小唄」で、昭和初期につくられたご当地ソングです。なんとか小唄というのがあちこちにありました。たとえば「平塚小唄」。

関東大震災から復興して、「さぁ、皆さん遊びに来てくださいね~」という感じの歌なのです。「磯子小唄」も同じですね。

この曲は町田嘉章という大作曲家が作っており、歌詞には「磯子通りは二筋道よ 聴くは三筋の 弦の音を 弦の音を~」という情景が描かえています。二筋道といいうのは「浜」から旧道と当時の県道(現16号線)に分かれる二つの道を歌っているのです。三筋というのは三味線のこと。「浜」から「芦名橋」にかけて花街があり芸者衆が大勢いたのでその情景でしょう。

さて、ふつう講座というと、先生が出てきて画像を見ながら説明していくという形が一般的ですが、横浜芸者はそうではなく、劇仕立てでやっていこうと考えました。芸者衆はいろんなことをやっています。

先日はピンクレディーをやりました。今日ご覧になって、「こんなことをやってほしい」ということを思いついたら、なんでもいいのでアンケートにお書きください。無謀な挑戦でも何でもやるっていうのが、芸者の面白さなんです。

今回の演奏では三味線だけではなくお琴を入れます。新バージョンです。いろんなバージョンで残していくっていうのが、古典をやっていくなかで大事なことだと思います。今やっている曲が飽きちゃったから捨てるというのではなく、飽きないようにこんなのを入れたらいいんじゃないかと、変えてやっていくことが重要なのです。

野毛山節の演奏と踊り

〽野毛の山からノーエ

野毛の山からノーエ

野毛のサイサイ

山から異人館を見れば

〽鉄砲かついでノーエ

鉄砲かついでノーエ

お鉄砲 サイサイ

かついで 小隊進め

富久丸 みなさん、こんにちは~。横浜富久丸でございます。どうもありがとうございます。今回はお琴を入れて、より華やかに磯子小唄を演奏してみました。昔のお姐さん方も、大事に伝えるために、新しい楽器を取り入れたり、リズムを変えたりして、常に新鮮さを求めていたと聞いております。

さて、続いての曲は「復興小唄 濱自慢」です。

開港当時の横浜で外国との貿易が始まりましたが、長いこと鎖国をしていたため何が売れるのか分からなかったし、外国の方も日本人が何を買ってくれるのか分かりませんでした。

そんな中で、あるイギリス人が生糸を買ってくれたところから、空前のシルクブームがやってきました。貿易がうまくいき港が栄えると、花街も発展。英語が話せる、社交ダンスが踊れる、西洋楽器が弾ける、様々な芸者が台頭してきました。

外国の方は日本に移住し、横浜はどんどん発展していきましたが、そんな中で関東大震災が起きてしまいました。

大きな津波、大火災などのため外国の方々はどんどん撤退してしまいます。そして貿易が難しくなった時に立ち上がったのが、三溪園で有名な原三溪さんでした。

震災後、彼は芸者のために「復興小唄 濱自慢」という歌を作りました。この曲は横浜の四季を歌った曲で、横浜を観光名所にしたいという考えが現代にも伝わっています。

そんな「濱自慢」、戦後は原盤が行方不明になっていましたが、2011年の東日本大震災の時に発見され、原三溪さんが大震災から人々を守る力強さを感じさせる曲として話題になりました。

そして今回は、杉田劇場のスタッフの好意で特別に三溪園から許可を頂き、この原盤を使って「春」「夏」を踊ることができるようになりました。戦後、このような機会を得たという情報がありませんので、戦後初の企画でしょう。

そして「秋」「冬」を現代の横浜芸者が演奏いたします。原盤と生演奏を通して、震災から100年を乗り越えてきた横浜芸者の力強さや、文化芸術を感じていただけたらと思います。

それではお楽しみください。

さて、次の曲は「夏は蛍」です。地唄舞とか上方舞と言われる、まるでお能のようなきれいな旋律を付けた曲で、京都の芸子さんたちが好んで踊る曲です。

地唄舞には、「黒髪」という名曲があります。好きな人を思ううちに夜が更けて、お寺の鐘が鳴る頃には雪が降り、雪と共に好きな人への思いが積もるというような内容です。

これからお聴きいただく「夏は蛍」はその夏バージョンと思っていただけたらいいです。

夏は夜が短くてすぐ朝になってしまいます。なので朝になっても泣き通すという内容になっています。

今回はそんな意味を無視して、蛍に目を向けてみました。蛍は短歌にもよく出てきますが、蛍はご先祖様や、その場所で死んでしまった人の霊が彷徨っているという意味で使われることが多いようです。

また金属音は、あの世でいちばん聴きやすい音として、仏壇の鐘や神社の巫女さんが振る鈴など、さまざまな所で活躍します。夏の風鈴もお盆の時期に、ご先祖様に自分の家の場所を教えている等、風情があります。

百年前の大震災で亡くなった方々に心を込めて、横浜芸妓組合代表の横浜富久丸が「夏は蛍」を舞います。

踊り:横浜富久丸 三味線:横浜㐂八

〽夏は蛍の 灯火に 短き夜半を

くよくよと 泣き明かしたる

ほととぎす 仰げば顔に ばらばらと

あれ村雨が 袖打ち振りて

よいよい よいよい よいやさ

ことり どうもありがとうございます。「夏は蛍」いかがだったでしょうか。

芸者衆、基本的には細い棹の三味線を使う端唄、小唄といったジャンルの音楽をやっていますが、㐂八の専門は地唄でございます。三味線も他の芸者と違って中棹というのを使っております。

さて、流行り病を乗り越えてきた文化についてご紹介したいと思います。

暴れん坊将軍で有名な8代将軍の徳川吉宗の頃、コレラが流行り、景気づけに始めたのが両国の花火。現代の隅田川の花火ですね。上流を「玉屋」が、下流を「鍵屋」が運営を担っていました。上流から上がれば「たまや~」と、下流から上がれば「かぎや~」と掛け声をかけて盛り上がりました。

実は、玉屋は35年目に火災を出して追放されているのですが、その史実はあまり知られていません。ですが、いまだに花火が上がれば「たまや~」ですから当時は相当な人気があったのでしょう。

そんな花火を愛でる名曲「上汐」、そして「夏祭宝獅子」を続けてお楽しみください。

楓お兄さんと叶雪ちゃんが再び登場。しばらくして、お獅子をからかっているうちに、いつの間にかお囃子は子守歌に変わり、お獅子は眠ってしまう。二人はお獅子を起こそうとするが、怖くて近寄れず逃げてしまう。

そこに、かでんが戻ってきて、楓お兄さんが捨てていったポイを使ってお獅子を起こすと、突然、大黒天が現れた。

関東大震災から100年、杉田劇場に来られた観客の皆さんと共に、その復興を祝う口上を述べる。

すると、いきなりお囃子が始まり、舞台袖から楓、かでん、叶雪の3人も現れて、舞台から客席に向かってキャンデーを投げ込む。

第2部

横浜芸者が伝える

関東大震災から100年の物語

これまでの「いそご文化資源発掘隊」では、あるテーマについて講師が解説をしていくというスタイルが多かったのだが、今回は芸者衆が自分たちでこんな企画を考えて、舞台を作り上げていった。

関東大震災とその前後の状況などをテレビの情報番組風にして、現地との中継を交えて解説するという面白い番組となった。

使用した写真は横浜市中央図書館や磯子図書館が所蔵しているもので、両館から許可を頂いて投影することができた。

叶雪 この刑務所にまつわるこんなエピソードもあるんです。

椎名所長は、千人近い囚人たちが自分の家族などの安否確認をできるよう、周囲の反対を押し切って、24時間以内に帰還することを条件に解放するという決断を下したのです。

ここでまた質問です。この千人近い囚人は、その後どうなったと思いますか。

楓 普通に考えたら逃亡しちゃったんじゃないですか。

叶雪 正解は…よその刑務所や警察署に出頭した囚人を含めると、ほぼ全員が戻って来たそうです。

楓 へえ~。所長と囚人という関係だけではなく、普段から「人と人と」いう信頼関係が築けていたからこそ、戻ってきたと言えるのではないでしょうか。

市花 ここは石川町駅から徒歩10分ほどのところにある打越橋です。

ここ一帯を切通しにして、横浜駅根岸線(道路)や市電を通しましたが、そのせいで分断されてしまった丘に架けられたのが、この打越橋です。

切通で発生した土砂は、山下公園の造成にも使われているそうです。

もうひとつ、近いところに復興橋があるのでご紹介したいと思います。

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

〒235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田1-1-1 らびすた新杉田4F

TEL:045-771-1212(開館時間 9:00〜22:00) FAX:045-770-5656

E-mail: sugigeki@yaf.or.jp

杉田劇場の個人情報保護方針