いそご文化資源発掘隊2023(4)

第63回いそご文化資源発掘隊 堀割川の今と昔 ~市電の走る風景

(2023年11月11日開催)

開 催 日/2023年11月11日(土)

開催時間/14:00~16:30

会 場/杉田劇場4階 コスモス

参 加 者/50名

講 師/田中常義

横浜・瀬谷地図くらぶ代表

NPO法人野口英世よこはま顕彰会理事長

元横浜市港湾局理事

参 加 費/500円

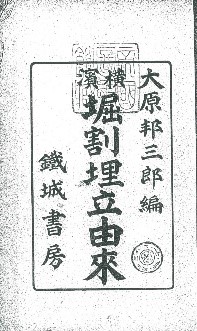

堀割川は明治7年に完成したのだが、それまでの苦労などを後世に残すため、大原邦三郎が『横浜堀割埋立由来』を書き残した。

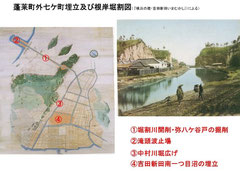

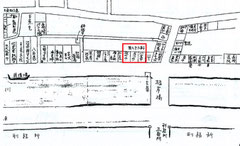

それによると、明治3年4月26日に井関盛艮-神奈川県知事が、「堀割川開削・吉田新田南一つ目沼地埋立」を布達した。

その内容は、中村川近くにある宝生寺脇から根岸まで掘り割って、発生した残土で吉田新田の南一つ目沼を埋め立てるというもの。その事業者を募集しているのだが、条件は4月29日までに図面と仕様書を提出することだった。

これに対して4月29日、勘兵衛、常次郎、市右衛門が吉田方会所を組織し、神奈川県営繕局へ事業を引き受ける願いを出した。勘兵衛というのは、吉田新田を完成させた吉田勘兵衛の子孫である。

堀割川を掘って波止場をつくり、さらに沼地を埋め立てるという計画書を、募集開始から3日で提出したというのは、現代から考えてもすごいこと。

さらに、彼らは5月18日、6月24日、8月28日にも「是非やらせてほしい」と願い出ている。先祖が開発した吉田新田なので、何が何でも事業を取りたかったのだろう。

あれだけの工事をするにあたって、どれだけ人員が必要なのか、どれだけの費用がかかるのか、わずか3日間で図面も用意して願い出たのは、本当だろうかと思わざるを得ない。

明治3年10月、埋立会所が工事に着手。同時に堀割川開削と沼地埋立の資金として、アメリカのウォルシュ・ホール商会から27万弗を2ヵ年、利息1ヵ月2分、100弗につき2弗の割合で借りた。

これを計算すると、2年間で支払う利息は、27万弗×2%×24ヶ月で129,600弗となる。

南一つ目沼というのは現在の寿町あたりである。ここを埋め立てて新しい土地をつくれば、十分返済できると踏んでいたのだろうが、明治7年7月、事業の決算をしたところ、 債務返済不能に陥っていた。そこで解決方を神奈川県に嘆願する。

年間の利息が24%という金額なので、これは2年やそこいらで返せるものではなかったということだ。

同年8月、堀割川開削・吉田新田南一つ目沼地埋立・滝頭波止場が完成したが、12月、ウォルシュ・ホール商会より政府に建言書が提出された。

埋立会社の事業内容、工事費高騰の理由説明と貸付金返済不能のため、日本政府は、公共事業と位置づけて解決策を構ずるべきと建言したのである。これを受けて、神奈川県令・中島信行から政府へ、ウォルシュ・ホール商会からの建言を政府が採用するよう上申書を提出した。

居留地商人との借入金の返済に係り国際問題にまで発展した関連資料(外交史料館所蔵資料)

背表紙には、『横浜居留亜米利加国人「ウォルスホール」ヨリ神奈川懸商吉田常次郎外五名ヘ係ル吉田沼埋立資金返済請求一件』と書かれている。

明治8年12月16日、吉田新田埋立会社の吉田常次郎・吉田寅松・中村惣兵衛・熊谷伊助・橋本弁蔵・福島長平がウォルシュ・ホール商会からの債務が返済不能となり、神奈川県令中島信行あてに解決策を嘆願した。

明治9年2月1日、神奈川県がウォルシュ・ホール商会へ30万円を支払い、埋立会社は解散。蓬莱町外7ヶ町は、官有地となる。(埋地八ヶ町の誕生)

たいへんな事業を成し遂げたのだが、国際問題ともなり、結局、土地は彼らのものとはならなかったということだ

榛葉英治が『悲愁の川』という小説を書いている。前述のような経緯を基にしているのだが、可哀想な川という言い方は少し語弊がある。可哀想なのは川ではなく、開削事業を行ったのに、何も残らなかった人たちだ。

しかし、堀割川にはこういう歴史があったということを念頭に置いて散策していただければいい。

さて、このような大事業を行う場合、どのくらいの人が働いていたのだろうか。あの当時には今のような重機もないので、簡単には計算できない。しかし、元町の横を流れている堀川の開削工事の仕様書が残っているので、これから換算してみると、堀割川を開削してその残土を南一つ目沼の方へ持っていって埋め立てるとなると、おそらく延べ180万人くらい働いていたのではないかと思われる。あくまでも推測の域であるが。

1.『横浜堀割埋立由来』と吉田新田の沼地埋立

3.滝頭波止場の建設

4.桜の三大名所の一つ

Ⅱ.関東大震災と堀割川

1.被災と復興

2.護岸、物揚げ場と橋梁

3.堀割川と沿岸の町

Ⅲ.堀割川のこれから

1.土木学会『土木遺産』の認定

2.桜の名所の復活と遊歩道

3.大岡川水系とのネットワーク

この日のお話は上記の項目に沿って進められた。まず、吉田新田沼地埋立と堀割川の開削だが、『横浜堀割埋立由来』というのは、埋立会社に関わっていた大原邦三郎が書いた堀割川に関する詳しい本である。

弥八ケ谷戸というのは根岸の稲荷山と堀ノ内の丘との間にあった台地である。現在の中村橋のあたり。これを切り開いて堀割川をつくった。

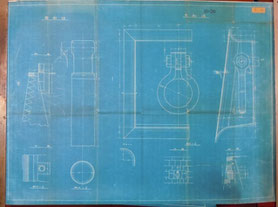

次に滝頭波止場の建設である。これは苦労して造ったという。

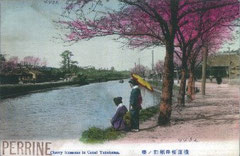

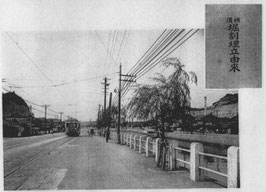

そしてもう一つは、桜の名所だったということ。昭和の初期には300本くらい植わっていたそうである。

堀割川の桜並木は神奈川区の豊顕寺(ぶげんじ)、野毛山とともに桜の三大名所だったという。

それが今はどうかというと、岸辺に近づくことすらできない。桜並みどころではないのである。

次に、今年は関東大震災から100年であるが、堀割川はあの震災でかなり傷めつけられてしまった。その時の様子や復興のことが語られなければならない。

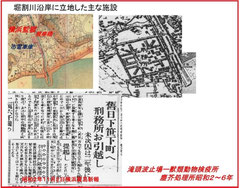

現在、我々が見ている護岸や物揚げ場などは、震災復興でできたものばかりである。

苦労して造り、『土木遺産』として認定され保存してきた川なので、もっとそこに目を向けてほしい。

さらに言えば、大岡川水系の中の堀割川なので、ネットワークとして考えてほしい。公開されている地図や情報では、大岡川だけでとらえているが、堀割川も入れてほしい。

ところで、最初に話した『横浜堀割埋立由来』であるが、大原邦三郎がなぜこの本を書いたのか。それは堀割川を開削し、その土で沼を埋め立てた事業のことが、誤って伝えられることを防ぐためであるとはっきり書いてある。

『横浜復興誌』に震災復興橋の親柱が載っている。

どれも意匠が素晴らしい。右端が八幡橋。

写真左は八幡橋の親柱。これは当時のまま残されている。現在はどうだか分からないが、暗くなると頂部に明かりが灯るようになっている。親柱の上に照明をつけるなんていうことは、現代では考えられないこと。柱のデザインもそうだが、当時の技術屋には頭が下がる。

右上は久良岐橋。右下は中村橋だが、これは当時のままではなく復元したもの。

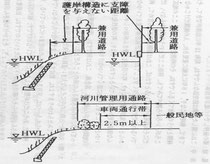

こちらは16号線に架かっている矢倉橋。護岸は単に間知石(けんちいし)を積み上げただけのものではなく、コンクリートの護岸に、この石を加工して嵌め込んでいるのだ。

2.7㎞もある護岸をこのような意匠で震災復興したということはすごいことである。

ただ、この間知石をどこから運んだのかについては、まだ結論が出ていない。

以前、四間道路から堀割川に向かう下水工事の際に、初めてこの護岸の断面を見た。そしてその基礎には松の杭が打ってあり護岸を支えていることが分かった。私たちは、この美しい護岸を造って残してくれたことを忘れてはならない。

運河や川というのは、単に鑑賞するだけのものではなく、船を使う人たちが陸に乗り降りするとか、物揚げ場を利用して物を運ぶという利用法もある。

その後、根岸湾の埋め立てが始まり、市民から海を奪ってしまった代償として、ここにプールセンターを造ることになった。

この場所のかつての埋立て材料からして、コンクリート造ではいずれひび割れもしてくるだろうということで、このプールはすべて鉄板で造った、いわば蓋のない缶詰のようなもの。昭和40年に造られた。

これは堀割川周辺にある愛称道路の一覧。普通、何号線とか名付けて味気ない道路名であるが、昭和50年代に横浜市の道路局が親しみやすい名前を付けようということで、このような〇〇疎開道路という風に命名した。

戦時中のことだが、空襲を受けた場合、建物が密集していると類焼が多くなるため、建物を強制的に間引きして道路を広くした。それを建物疎開といった。

(強制的に自宅を撤去された人にとっては、つらい思いをしているので、“愛称”という呼称には批判もある)

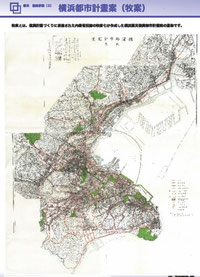

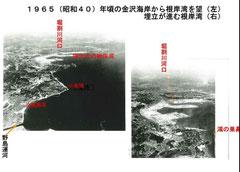

埋め立てられていく横浜の海岸線

これは横浜の埋立の経緯を示した図である。江戸時代の新田開発も含めた図だが、この色を付けた部分が埋立地で海に張り出し、現在の横浜をつくっている。おそらく市域の8%くらいが埋立地ではないか。

右側の空中写真は埋立が進んでいる根岸湾。埋立前の戦時中は、この湾の両サイドに大日本航空と横浜海軍航空隊の基地があった。

左の写真は金沢地先で、のちにここに海の公園や八景島ができる。

横浜市河川一般図(1930年代)

これは昭和初期の運河網である。戦後、運河の端を閉めきると埋め立てやすいということで、ほとんどが埋め立てられてしまった。

ただ、残っている運河でも中村川は川の上を高速道路が走っている。運河を埋めるというのはとんでもない話だが、堀割川をこのような天井が付いた川にはしたくない。堀割川も上を高速道路が走るという構想があったが、幸いなことにそれは立ち消えになった。

そのような思いが、堀割川に関わるキッカケになった。

派大岡川(関内駅付近)を曳航される筏

筏に組んだ材木を運河で運んでいた時代もあった。

堀割川にはこれだけの土木遺産や見どころなどがたくさん揃っている。それらを書き出してみたのがこの地図で、区役所の方たちと一緒に作った。そんな堀割川なので、大事にしていこうということ。

そういうことで、土木遺産に認定されてこのようなプレートをいただいた。これは八幡橋のたもと、動物検疫所の前に設置してある。

これはいちばん新しい情報であるが、むかし糞尿を海洋投棄するためにバキュームカーが集まって来た場所に、こんな施設ができている。

堀割川いそご桟橋である。写真奥に写っているのが浮桟橋。

手前の半円形の階段は、おそらく水に親しんでもらうための造ったのであろう。

横浜市内のかわまちづくりは、北仲通地区、日ノ出町地区、黄金町駅周辺地区、蒔田公園地区において整備を行い、イベントやカヌー体験教室等で利用されている。こちらは5か所目の施設で、防災拠点、レクリエーション拠点、学習拠点となるよう、また、水上交通の回遊性が高まることを期待して整備された。

この案内板には堀割川の歴史と魅力を地図や写真で紹介している。

これは神奈川県が出している大岡川水系のパンフレット。今までは、堀割川は盲腸のような扱いで、大岡川がメインで描かれていたが、ようやく堀割川もまとめて大岡川水系として扱われるようになった。

堀割川の歴史にはいろいろな経緯があり、また小説にもなったりした川である。市民の水辺ということで、これからも愛し続けていけるような川にしていきたいと思う。【了】

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

〒235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田1-1-1 らびすた新杉田4F

TEL:045-771-1212(開館時間 9:00〜22:00) FAX:045-770-5656

E-mail: sugigeki@yaf.or.jp

杉田劇場の個人情報保護方針