いそご文化資源発掘隊2024(1)

=目次=

第64回 旧杉田劇場の看板役者 大高ヨシヲの謎に迫る

第64回いそご文化資源発掘隊 旧杉田劇場の看板役者 大高ヨシヲの謎に迫る

(2024年3月5日開催)

開 催 日/2024年3月5日(火)

開催時間/1回目13:30 2回目18:30

※初めての試みとして昼間と夜間に同じものを開催した。

会 場/杉田劇場4階 コスモス(リハーサル室)

参 加 者/37名(のべ)

講 師/井上学(脚本家・演出家・FT興行商社代表)

参 加 費/700円

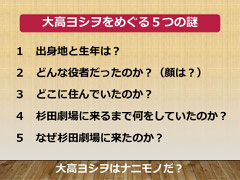

大高ヨシヲをめぐる謎を5つに分類した。いつ、どこで生まれたのか当然分かっていない。

写真がないのでどんな顔をしていたのかも不明。大高ヨシヲは昭和21年に杉田に来ているので、彼を見たことがあるという方は、おそらく95歳以上の方になるのではないか。見たことがあるという人の証言は残っている。「男前だった」そうだが、具体的な顔は分からない。

そしてどこに住んでいたのか。横浜に住んでいたのか、それとも東京あたりに住んでいて横浜に通っていたのか、それも分からない。

杉田劇場に来る前は何をしていたのか。本当に役者だったのか。だとしてもプロだったのかアマチュアだったのか、それも不明である。

そして、なぜ杉田劇場に来たのか、これも分からない。

大高ヨシヲは一体何者なのか。これを軸に考えていきたい。

片山さんの証言

「昭和21年2月に入り、大高ヨシヲ劇団の出演依頼があり、劇場幹部との話し合いで2月中旬よりの出演が決まりました」

1月にオープンして翌月、大高ヨシヲが売り込みに来たようだ。

「2月中旬、大高ヨシヲ劇団の公演が始まりました。座長大高ヨシヲの男顔の良さと芸の上手さで、たちまち大人気となり、毎日盛況でした」

芸が上手だったことと共に、男顔が良かったと証言している。

「なかには座長大高ヨシヲ様に逢いたい一心で、毎日湘南の藤沢から通った客もおりました」

元京浜急行社員だった方の証言も残っている。

その証言についてはこちら

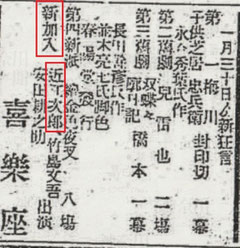

「長期にわたる公演になるとお客様に飽きられるとのことで、五月に入り、弘明寺銀星座にて公演中の近江二郎劇団と入れ替わり興行をしました」

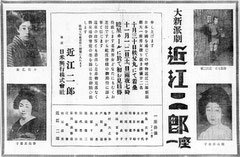

先ほどお話したとおり、銀星座ではこけら落としで近江二郎一座が出演している。そこと入れ替わったというのである。

「昭和21年9月、私の友人、木曽の青年団で役員連中が横浜に来ました。劇場で大高ヨシヲの公演を観劇して、10月2日、3日の2日間の出演を頼まれ、高田と話し合い決めました」

木曽の青年団は大高ヨシヲ一座の公演を観て感動したようだ。高田菊弥も片山茂さんも木曾の出身だったので、その関係で依頼されたと思われる。

「この2日 、3日とも夜の公演のため、団員は10月1日の夜(横浜から甲州街道~長野塩尻~南木曽のコース)、皆でトラックに乗って出発することにしました」

「途中でトラックの転落事故が発生し、全員負傷し、座長は車の下敷きで即死との知らせで急ぎ現地に行き、近くに須原診療所があり、全員が診療所に入院して治療を受けました」

大高ヨシヲはこの事故で亡くなってしまった。これが彼の身近にいた片山さんの証言である。

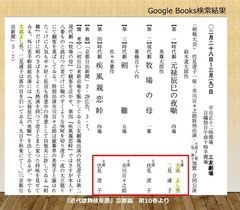

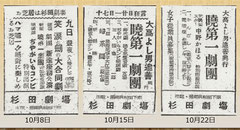

つづいて、旧杉田劇場が出した新聞広告について。旧杉田劇場は昭和21年1月1日に開場したことは今までに何回かお話をしてきたが、新聞広告に関してはあまり積極的ではなかったのかどうか分からないが、いちばん最初に出たのが4月10日であった。

大高ヨシヲに関する広告は、生前のこの5つしかない。なんでこんなに少ないのか。もしかしたら先ほどをお話したように、広告なんか出さなくてもお客さんはたくさん来ていたのかもしれない。大高は大人気の役者だったので、やれば必ずお客が来る、というのが一つの想像である。

この中から4月13日の広告について。暁第一劇団 大高ヨシヲ一座がメインだが、その左に特別出演ミソラ楽団と出ている。これが子どもの頃の美空ひばりが舞台に立ったときの広告である。 この下段は演目なのだが、ミソラ楽団というのが合わせて2か所も書かれている。

美空ひばりよりも大事なのは、広告の真ん中の囲みで、「好評四の替十三日初日」と書かれていること。そして右上の方には「四日ごとに狂言差替上演」とある。大高一座は4日間一つのプログラムをやったら、5日目には別の演目をやるということが分かった。

この広告から「家族」「浮名の銀平」「ミソラ楽団」を13日から16日まで公演していたことが分かる。ここから逆算すると、三の替は9日から12日まで。二の替は5日から8日まで。そして最初の公演が4月1日から4日までだったことになる。

右端は10月1日の広告。既にお話したように大高ヨシヲが交通事故で亡くなる日の新聞広告なので、もしかしたら大高はこの広告を見ていたかもしれない。

ここには「森永楽劇団 歌と踊り軽演劇のバラエティ コミック舞踊コンサート」と書かれている。どんな楽劇団だったのかは分からないが、もしかしたら。のちのクレージーキャッツみたいなグループだったのかもしれない。

この案内の頭には「突如一日より三日迄」と書かれている。大高ヨシヲ一座は10月1日から3日までの予定で木曽に出かけたので、その間、旧杉田劇場では穴があいてしまう。そこで急遽、この楽劇団を入れたのかもしれない。

左端には「四日より暁第一劇団大高義雄」と書かれている。大高ヨシヲは10月3日まで木曽で公演を行い、そこからトンボ返りで杉田に戻り、4日から旧杉田劇場でやる計画だったことが分かる。

こちらは大高ヨシヲが亡くなったあとの新聞広告。10月8日の広告では、大高が亡くなったということは一言も書いていない。15日と21日には「大高よし男」追善興行と書かれている。22日の方には「元映画スター中野かほる特別応援出演」と添えられている。この中野かほるは、あとで出てくるので記憶にとどめておいてほしい。

次に大高ヨシヲの謎を解く4つ目のカギである写真。中央の写真が旧杉田劇場の正面。幟が出ているのでこれを解明したら若月昇劇団だということが判明。昭和22年までの広告しか調べていないのでよく分からないが、もしかしたら24年、25年の撮影なのかもしれない。

左の人物は旧杉田劇場のプロデューサー鈴村義二。この人は浅草の生まれで区会議員などもやっていた。また、浅草の興行界でも有名だった人。この鈴村義二を呼んできたのが旧杉田劇場の経営者である高田菊弥だった。

右の写真は旧杉田劇場の入り口前で撮影したもので、髭を生やしているのが高田菊弥である。彼は杉田に来る前に深川で材木商をやっていたという。そんな彼が杉田にやって来て、日本飛行機の下請け会社を経営し、飛行機のプロペラを造っていたそうだ。

そして戦争が終わり、これからどうしようかということになって、工場を改造して旧杉田劇場を立ち上げたのである。

劇場の正面入り口を入ると、右側に喫茶店があり左側には事務所があった。そのまま進むと劇場の客席があり、左側に客席が並んでいた。つまりこの劇場はL字型という構造だった。

杉田劇場に関する写真はいくつか残っているが、大高ヨシヲに関するものはこれだけである。彼の葬儀の写真だ。

ということで、大高ヨシヲの基礎データをまとめてみた。

●昭和21年2月、杉田劇場へ売り込みに来る

●専属劇団の座長となり、2月中旬から公演がスタートする

●3月から公演の幕間に美空一枝(のちの美空ひばり)が歌う

●4日ごとに演目を替えていた(新聞広告より)

●5月、近江二郎一座と入れ替わって弘明寺銀星座で公演する

●6月から8月いっぱいまで杉田劇場での公演がない

●9月から公演が再開し、舞台を見た木曽の青年団から公演依頼が来る

●10月1日、木曽に向けてトラックで横浜を発つ

●10月1日夜、長野県西筑摩郡大桑村須原で事故に遭い、死亡

●10月、追善興行が行われ、元映画スター中野かほるが特別出演する

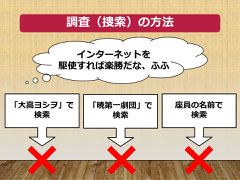

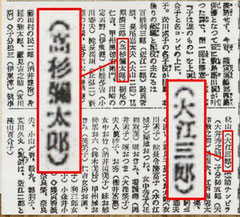

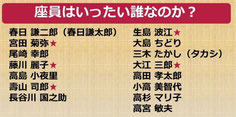

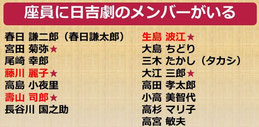

もう一つの基礎データは座員である。ポスターから分かる座員の名前を並べてみた。

座長:大高ヨシヲ/春日謙二郎(春日謙太郎)/宮田菊弥★/尾崎幸郎/藤川麗子★/高島小夜里/壽山司郎★/長谷川国之助/生島波江★/大島ちどり/三木たかし(タカシ)/大江三郎★/高田孝太郎/小高美智代/高杉マリ子/高宮敏夫

ここに並べたのが座長を含め16名。ほかに端役などもいたであろうから20数名の劇団だったと思われる。★印をつけた役者は、のちのち話題になるひとである。

その中に宮田菊弥という役者がいる。杉田劇場の多根さんが言うには、宮田菊弥と一文字違い。しかも「高」と「宮」は字面も似ている。もしかしたら、これは高田菊弥の芸名なのではないか。

そして演出家としてプログラムに載っていた大江三郎も座員だった。

ここまでが大高ヨシヲの謎を解く4つのカギをもとにして分かってきたことである。

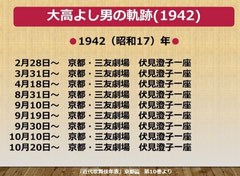

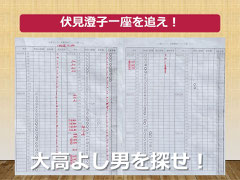

大高がしばしば客演していた伏見澄子についての基本情報。

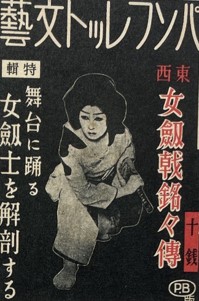

広島県出身の女剣劇役者。大江美智子、不二洋子とともに「女剣劇三羽烏」と称される。殺陣の中で男性の俳優を持ち上げて投げ飛ばすなどの、ダイナミックな演技が持ち味で、キャッチフレーズは「怪力女剣士・伏見澄子」。籠寅興行部専属。

ちなみにあとの二人は「美剣の名花・大江美智子」「剣の女王・不二洋子」である。ここでいう大江美智子は横浜生まれの2代目。伏見澄子はあまり上手くなかったのか、のちに三羽烏から消えてしまう。その後は大江美智子、不二洋子、浅香光代、中野弘子という女剣劇四天王となった。

ちなみに籠寅興行部というのは、今でいうところの吉本興業みたいな芸能プロダクションである。

大高よし男は伏見澄子一座と行動を共にしていたので、この伏見澄子一座を追ってみることに。そこでこんな本を発見した。窪田精という人の書いた『夜明けの時』でる。

窪田精(1921-2004)。芥川賞の候補にもなったことがあるという小説家。山梨県北巨摩郡高根町(現北杜市)に生まれた。高等小学校修了間際に上京し、夜学に通いながら、大衆演劇の世界にはいる。そのなかで、社会の矛盾にめざめ、傾向映画作品の舞台化をめざす劇団わかもの座に参加する。

昭和15年、演劇活動のなかで右翼の襲撃をうけ、そのトラブルのなかで治安警察法違反に問われて、下獄した。戦時中は南洋群島のトラック島に送られ、流刑囚の生活を送った。

この人が大衆演劇の世界にいたときに自伝的小説として書いたのが、この『夜明けの時』であり、その中にこんな一節が出てくる。

「その頃、横浜の伊勢佐木町の敷島座という芝居小屋に、伏見澄子一座という剣劇団が常打ちをしていた。」

伏見澄子は浅草と京都にいたのだが、実は横浜にもいたことがこれで分かった。

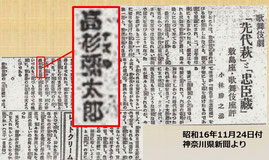

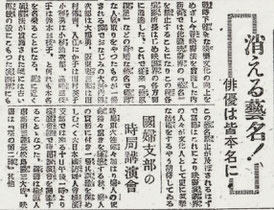

なぜ、大高よし男は名前を変えたのか。実は、その直前の昭和16年12月6日の神奈川新聞にこんな記事が出ている。

《消える芸名!俳優は皆本名に》という見出しで、次のようなことが書かれているのだ。

「戦時下健全な娯楽文化の向上をめざし今春映画法を実施した内務省では此際映画界の『芸名』を禁止することとなり…」

このあと、同じような内容で演劇法というのを制定しようとしていた。しかし、これが決まれば歌舞伎役者は皆本名になってしまい、市川団十郎も尾上菊五郎も名乗れなくなる。これでは商売にならないということで、業界全体で反対をしてこの計画は流れた。

高杉弥太郎がその意向を組んで大高よし男に改名したのかどうかは分からない。が、もしかしたら大高よし男が本名だったのかもしれないということが推測される。

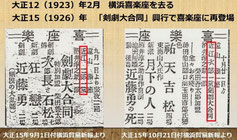

写真は「復興の横濱」というタイトルが付けられているので、おそらく大正末年もしくは昭和初年の撮影であろう。敷島座は中区賑町2-5、今の伊勢佐木町4-112にあった。明治41年 Mパテー電気館(映画館)、明治42年 敷島館と改名する。昭和6年には演芸場となり、昭和7年に劇場となる。

落語家の桂歌丸は『恩返しー不死鳥ひとり語り』の中でこんなことを書いている。

「今日は敷島座で女剣劇、明日は横浜花月で柳家金語楼劇団(中略)敷島座というのは、伊勢佐木町四丁目にあった、今でいう大衆演劇の劇場です(中略)ここはね、お芝居とお芝居の幕間に、必ず漫才が一本ずつ入ったんです。それが子供心に面白く面白くて、祖母にせがんで何度も連れて行ってもらいましたよ」

歌丸師匠が子どもの頃、敷島座で女剣劇を見たと言っているので、もしかしたら伏見澄子や大高よし男(高杉弥太郎)を直に見ていたかもしれない。

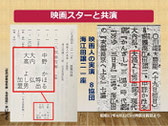

中野かほるは明治45年、神戸市の生まれ。昭和7年、東活映画社に入社し「丸の内お酒落模様」でデビュー。同年9月、日活、新興キネマの引き抜き合戦で騒動となるが、紆余曲折あって昭和8年、新興キネマに入社。昭和9年に日活多摩川、昭和11年にP.C.L.と転じ、昭和12年には日活京都に入社して時代劇で活躍。昭和14年、大都映画に移り近衛十四郎の「渦巻く浮雲城」前後篇などに出演。昭和16年、大都映画が大映に吸収されたのをきっかけに退社。その後、しばらく芸能界から離れていたが、戦後、昭和29年に東映入社、昭和37年の「三百六十五夜」を最後に引退した。(キネマ旬報『日本映画俳優全集・女優編』より)

彼女は昭和16年にいったん引退し芸能界から離れていたとあるが、昭和21年10月の大高よし男追善興行に特別出演している。中野かほるは何故、この興行に参加したのか、これはまだ謎のままである。

近江二郎と大高よし男とは、昭和16年の春に別々の行動になっていく。そして、近江二郎は浅草松竹などで不二洋子に協力をする。一方、大高よし男は京都三友劇場などで伏見澄子に協力をしていく。この二人が並ぶとなると、大江美智子を含めた女剣劇三羽烏が見えてくる。

この3人が所属していたのが籠寅興行部。そこで力のある近江二郎、優秀な役者の大高よし男に不二洋子と伏見澄子のバックアップをさせて、それぞれの劇団や女剣劇三羽烏を盛り上げようと考えていたのではないか。そんな営業戦略も見えてくる。

前に紹介した本田靖春の本『戦後〜美空ひばりとその時代〜』の中に気になることが書いてある。

≪(杉田劇場の経営者)高田は若いころから芝居好きで、戦前は浅草松竹座に出入りして、役者の後援会長を引き受けたりしていた。だからその方面には顔がある≫

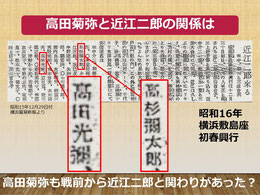

ということから、高田菊弥が近江二郎の後援会長だった可能性があるのではないか?

昭和21年の1月から3月の間の神奈川新聞では、杉田劇場の記事を発見できなかったが、読売新聞の昭和21年1月22日付の広告にこんなものが出ていた。片山明彦他かもしか座総出演と書かれており、次郎物語の宣伝であるが、その横にこんなことが添えられている。

≪26日より10日間 近江二郎一座≫

と書かれているのだ。ということは昭和21年1月26日から2月4日まで、近江二郎一座が旧杉田劇場に来ていたのである。銀星座に出演するよりも前に、彼らは旧杉田劇場に出演していたのだった。

ここで旧杉田劇場の従業員だった片山茂さんの証言を思い出したい。

≪昭和21年2月に入り、大高ヨシヲ劇団の出演依頼があり、劇場幹部との話し合いで2月中旬よりの出演が決まりました≫

この時、旧杉田劇場では近江二郎一座が興行をしていた。このことから大高よし男が杉田劇場に出演依頼をした際、近江二郎が横にいた可能性は高いことになる。

ということは、旧杉田劇場に大高を紹介したのは近江二郎だったのではないかと思われる。

この3人の関係を整理すると、

高田菊弥は戦前から近江二郎をよく知っていた?

→大高よし男は役者としての仕事を探していた?

→近江二郎が大高よし男を高田に推薦した?

→大高よし男が杉田劇場専属劇団の座長になる!

このことは十分考えられることだが、今の段階では仮説である。

もう一つ。昭和21年の6月から8月まで旧杉田劇場から大高が消えていること。近江二郎一座は5月一杯で銀星座での興行を終えて、7月、8月と名古屋で公演をしている。ということは、大高は恩義のある近江に同行して、一緒に巡業に行ったのではないか? だから6月から8月まで旧杉田劇場に出ていない、というのも今の段階では仮説である。

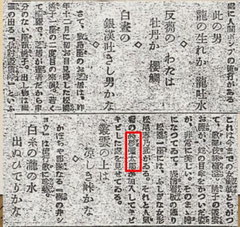

大高よし男の事故について。最初に紹介した本田靖春の『戦後 美空ひばりとその時代』には長野で起こした事故について書いてあるのだが、そこに「この事故は新聞に一行ものらなかった」と付け加えている。しかし、読売新聞の神奈川版に掲載されていた(写真左)。

≪重軽傷十名 慰問劇団トラック長野で墜落≫

との見出しを付けてこんな記事を載せている。(昭和21年10月3日付)

「一日夜九時ごろ横浜市木曽木滝頭町岩瀬三八四赤沢勇(28)君がトラックに農村慰問劇団員など二十四名を乗せ長野県西筑摩郡大桑村須原地内で運転を誤り数間余の崖下に墜落、重軽傷者十名を出した」【注:木曽木は磯子区の誤り】

さらに信濃毎日新聞でも(昭和21年10月3日付)、

「一日午後九時頃東京向島東亜合資所有のトラックへ二十四名を便乗横浜市滝頭町赤坂勇君(28)君が運転西筑吾妻地傍を進行中六間余りの崖下に転落し乗っていた長四郎さんほか十一名の重軽傷を出した地許清水医院で手当中」

葬儀の写真に写っている人物のうち、遺骨を持っているのが大江三郎。写真の裏書を見ると支配人と書いてあるので、一座のマネージャーだったようだ。頭に白いものをまいているが、もしかしたら転落事故でけがをしており、そのための包帯なのかもしれない。

学生服を着た子供の後ろに立っている髭の男性。これは高田菊弥と思われる。大江三郎とお坊さんの間にいる女性は、もしかしたら中野かほるではないだろうか。

というのも大高よし男追善興行は昭和21年10月17日〜20日と10月22日(中野かほる出演)に行われている。(注:21日には興行がない)

この写真の女性が中野かほるだとすると、葬儀は10月21日に行われたと考えられる。

真ん中で位牌を持っている子どもは9歳か10歳くらいに見える。もし遺児ならば、大高は30歳〜40歳で他界したと仮定できそう。とすると、大高の生年は明治39年から大正5年までの間と想定される。

中野かほるは明治45年の生まれで、大高とほぼ同世代である。かつて二人が共演したこともあって参列したのではないか。

この講座の最初に大高よし男を巡る謎を5つ提示したが、今回の調査で判明したことは以下のとおりとなる。

1.出身地と生年は?

不明(明治39年〜大正5年頃に生まれたか?)

2.どんな役者だったのか?(顔は?)

技量も人気もある剣劇役者(顔は不明)

→その後、顔が判明した!【大進展!】大高よし男の写真!

3.どこに住んでいたのか?

不明(弘明寺あたりか?)

4.杉田劇場に来るまで何をしていたのか?

横浜 浅草 京都 名古屋などで舞台出演

5.なぜ杉田劇場に来たのか?

近江二郎が高田菊弥に推薦した?

ということで、大高ヨシヲを探す旅はつづく

詳しくは講師・井上学さんのブログで。【了】

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

〒235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田1-1-1 らびすた新杉田4F

TEL:045-771-1212(開館時間 9:00〜22:00) FAX:045-770-5656

E-mail: sugigeki@yaf.or.jp

杉田劇場の個人情報保護方針

チーム杉劇/横浜市芸術文化振興財団/アイコニクス/ニックスサービス 共同事業体